では、「臥薪嘗胆」の前回の続きの文章を見ていきましょう。

前回の解説はこちら。

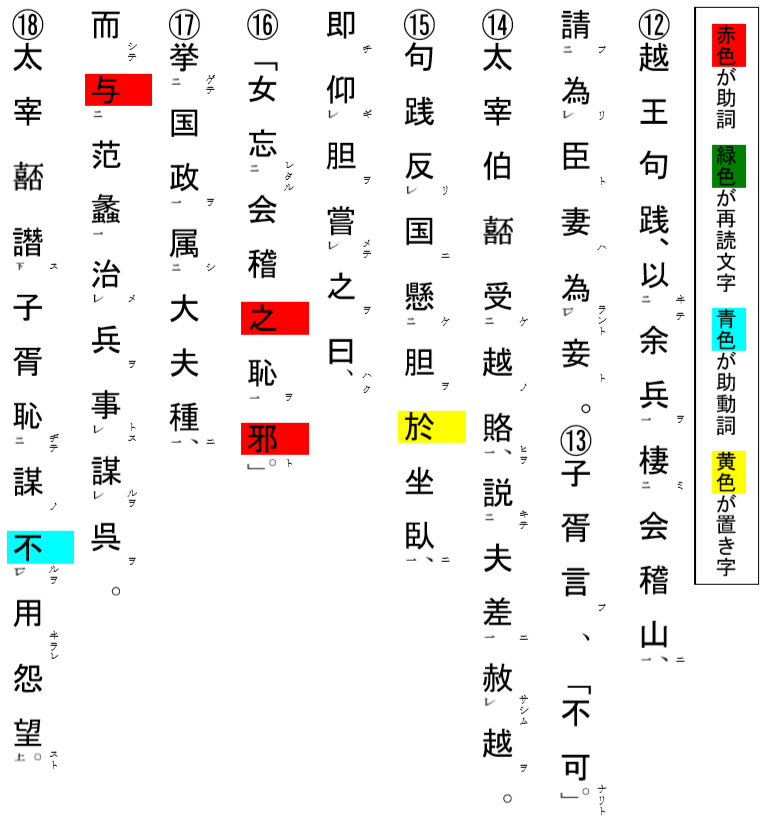

「臥薪嘗胆」本文

「臥薪嘗胆」書き下し文

※カギカッコの中のひらがなは現代仮名遣いの読み仮名です。色が付いている箇所は漢字をひらがなで書き下す箇所です。

⑫越王句践(こうせん)、余兵を以(ひき)ゐて会稽山(かいけいざん)に棲(す)み、臣と為(な)り妻は妾(しょう)と為らんと請(こ)ふ。

⑬子胥(ししょ)言ふ、「不可なり。」と。

⑭太宰(たいさい)伯嚭(はくひ)越の賂(まいな)ひを受け、夫差(ふさ)に説(と)きて越を赦(ゆる)さしむ。

⑮句践国に反(かえ)り、胆(きも)を坐臥(ざが)に懸(か)け、即(すなわ)ち胆を仰(あお)ぎ之を嘗(な)めて曰(い)はく、

⑯「女(なんじ)会稽の恥を忘れたるか。」と。

⑰国政を挙(あ)げて大夫(たいふ)種(しょう)に属(ぞく)し、而(しか)して范蠡(はんれい)と兵を治め、呉を謀(はか)るを事(こと)とす。

⑱太宰嚭、子胥謀(はかりごと)の用(もち)ゐられざるを恥ぢて怨望(えんぼう)すと譖(しん)す。

語釈

| 語句 | 品詞と意味 |

| ⑫の文章 | |

| 句践 | 名詞。春秋時代の越の王。 |

| 余兵 | 名詞。意味は「敗残兵」。 |

| 棲ミ | 動詞。読みは「す(み)」。意味は「留まる」。 |

| 妾 | 名詞。意味は「侍女・召し使い」。 |

| ⑬の文章 | |

| 子胥 | 名詞。春秋時代の楚の武人で、呉に仕える。 |

| ⑭の文章 | |

| 太宰 | 名詞。意味は「宰相」。 |

| 伯嚭 | 名詞。春秋時代の呉の政治家。 |

| 賄ヒ | 名詞。読みは「まいな(ひ)」。意味は「わいろ」。 |

| 赦サ | 動詞。読みは「ゆる(さ)」。意味は「許す」。 |

| ⑮の文章 | |

| 反リ | 動詞。読みは「かえ(り)」。意味は「帰る」。 |

| 懸ケ | 動詞。意味は「ぶら下げる」。 |

| 於 | 置き字。読まない書き下さない。 |

| 坐臥 | 名詞。意味は「座ったり寝たりするところ」。 |

| 即チ | 接続詞。読みは「すなわ(ち)」。意味は「~するたびにすぐに」。 |

| 仰ギ | 動詞。意味は「見上げる」。 |

| 嘗メ | 動詞。意味は「なめる」。 |

| ⑯の文章 | |

| 女 | 代名詞。読みは「なんじ」。意味は「お前」。 |

| 之 | 助詞。読みは「の」。意味は「~の」。 |

| 邪 | 疑問の助詞。読みは「か」。意味は「~か」。 |

| ⑰の文章 | |

| 挙ゲ | 動詞。意味は「こぞって・みな」。 |

| 属シ | 動詞。意味は「委ねる」。 |

| 大夫 | 名詞。官位名。 |

| 種 | 名詞。春秋時代の越の政治家・文種のこと。 |

| 而シテ | 接続詞。読みは「しか(して)」。意味は「そして」。 |

| 与 | 助詞。読みは「~と」。意味は「~と」。 |

| 范蠡 | 名詞。春秋時代の越の政治家・武人。 |

| 治メ | 動詞。意味は「整える」。 |

| 事トス | 動詞。意味は「専念する」。 |

| 謀ル | 動詞。意味は「計画する」。 |

| ⑱の文章 | |

| 譖ス | 動詞。読みは「しん(す)」。意味は「讒言をする」。 |

| 謀 | 名詞。読みは「はかりごと」。意味は「謀略」。 |

| 不ル | 助動詞。読みは「ざ(る)」。意味は「~ない」。 |

| 怨望 | 名詞。意味は「怨むこと」。 |

「臥薪嘗胆」和訳・現代語訳

⑫越王の句践は、敗残兵を引き連れて、会稽山に留まり、自分が呉王・夫差の臣下となり、妻は召使いなることを夫差に嘆願した。

⑬呉の武人である子胥は、「それはできない。」と(反対した)。

⑭(ところが)呉の宰相の伯嚭は、越からのわいろを受け取って、夫差に(句践の提案を受けるように)説き勧めて、越を許させてしまった。

⑮(それから)句践は国に帰り、胆を自分の寝起きする所にぶら下げて、寝起きするたびにすぐに、胆を見上げて、これをなめて、言った。

⑯「お前は会稽山で受けた恥を忘れたのか。」と。

⑰(句践は)国の政治をみな、大夫の文種に委ねて、自分は臣下の武人のである范蠡と一緒に兵士を整え、呉を攻め滅ぼす計画を立てることに専念した。

⑱一方、呉の宰相の伯嚭は、呉の武人である子胥が自分の謀略が採用されなかったことを恥じて、王に怨みを持っていると呉王・夫差に讒言をした。

漢文「臥薪嘗胆」の重要事項

・「即チ」・「而シテ」は読めるようにしておきましょう。

・⑯の文章は書き下し文ができるようにしておきましょう。

・⑱の文章の返り点が付けられるようにしておきましょう。

続きは以下のリンクからどうぞ。