御免ください。

ん、どちら様でしょうか?

突然の訪問、お許し下さい。

わたくし、蘇軾という者です。

蘇軾!

東坡先生ではないですか!

どうしてこんな所へ?

今日は、漢文の重要単語について、

倉橋先生にご指南したいと思い、

参上致しました。

大変恐縮です。

まさか東坡先生にご教授していただけるとは、

光栄です。

御免。

今度は誰?

わしは李白じゃ。

李太白先生!

太白先生までお越しなんて。

今日はなんて日だ!

こんにちは。

えっ、またまた誰?

私は、白居易でーす。

白楽天先生まで!

若い頃よく、先生の『白氏文集(はくしぶんじゅう)』を愛読しました。

(※『白氏文集』は教科書や資料集などでは「はくしもんじゅう」と読み仮名が振ってありますが、「もんじゅう」という言い方は近代以降の言い方で、江戸時代以前は「ぶんじゅう」と言っていました)

ありがとうございます。

今度サイン入りの本、持ってきますね。

ありがとうございます。

・・・。

ところで、先生方三人。

なんか顔、似てません?

そんなことないですよ。

われわれは、

時代も、

出身地も異なり、

まったくの別人です。

んー、順番の変わって連続で来られると

もう誰が誰だか分かりません。

とりあえず、少しずつ覚えていきますので、解説の方、

よろしくお願い致します。

重要副詞一覧

一覧表で確認しましょう。全部で24個あります。

| 副詞 | 読み(現代仮名遣い) | 意味 |

| ・敢ヘテ | あえて | 強いて |

| ・予メ | あらかじめ | 前もって |

| ・愈 | いよいよ | ますます |

| ・嘗テ | かつて | 以前 |

| ・庶幾ハクハ | こいねがわくは | ぜひお願いだから |

| ・尽(悉)ク | ことごとく | すべて・みな |

| ・数 | しばしば | たびたび・しきりに |

| ・乃チ | すなわち | そこで |

| ・即チ | すなわち | すぐに |

| ・則チ | すなわち | ~すれば、そのときは |

| ・輒チ | すなわち | そのたびに |

| ・忽チ | たちまち | 突然 |

| ・偶 | たまたま | ちょうど・たまたま |

| ・遂ニ | ついに | その結果 |

| ・卒(竟)ニ | ついに | 結局・とうとう |

| ・具ニ | つぶさに | 詳しく |

| ・備ニ | つぶさに | すべて |

| ・俄カニ | にわかに | 急に |

| ・甚ダ | はなはだ | とても |

| ・窃ニ | ひそかに | こっそりと |

| ・殆ド | ほとんど | おそらく |

| ・漸ク | ようやく | だんだん |

| ・能ク | よく | ~できる |

| ・纔カニ | わずかに | かろうじて |

多くの大学で副詞は読みの問題として出題されますので、読み仮名が答えられるようにしておきましょう。

また、入試問題の場合、送り仮名(漢字の横に付いているカタカナのこと)は省かれていることがほとんどですので、送り仮名がなくても読めるようにしておく必要があります。

また、副詞は学校の勉強する漢文の文章でもよく登場します。

教科書に収録されている漢文で練習問題をしてみましょう。

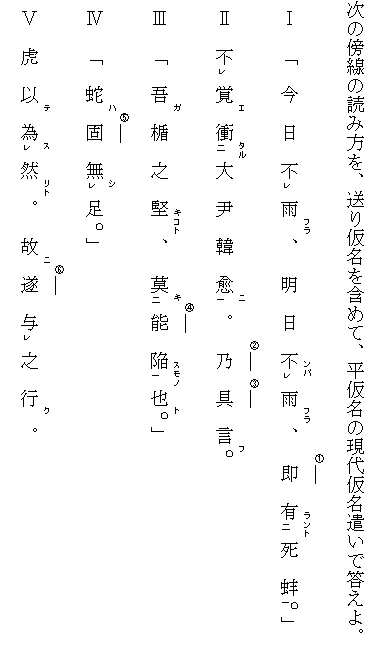

練習問題

傍線の箇所は入試問題と同じように送り仮名が振ってありません。

送り仮名が無くても読めるようにしておきましょう。

では、傍線①~⑥までの解答です。

練習問題の正解

傍線①の正解:すなわち

傍線②の正解:すなわち

傍線③の正解:つぶさに

傍線④の正解:よく

傍線⑤の正解:もとより

傍線⑥の正解:ついに

Ⅰの書き下しと和訳

「今日雨ふらず、明日雨ふらずんば、即ち死蚌有らん。」と。

今日雨が降らないで、明日も雨が降らなければ、すぐに死んだどぶ貝が現れるぞ。」と。

(漁父の利『戦国策』「燕策」)

Ⅱの書き下しと和訳

覚えず大尹韓愈に衝たる。乃ち具に言ふ。

賈島は不覚にも長安の長官である韓愈の行列にぶつかってしまった。

(推敲『唐詩紀事』)

Ⅲの書き下しと和訳

「吾が楯の堅きこと、能く陥すもの莫きなり。」と。

「私の楯が堅いことといったら、この世に突き通すことができるものはないのだ。」と。

(矛盾『韓非子』「難一」)

Ⅳの書き下しと和訳

「蛇は固より足無し。」

「蛇はもともと足はない。」

(蛇足『戦国策』「斉策」)

Ⅴの書き下しと和訳

虎以て然りと為す。故に遂に之と行く。

虎は狐の発言をなるほどと思った。そこでそのまま狐と行った。

(虎の威を借る狐『戦国策』「楚策」)

漢文は、基本英語と同じ構造「主語+(助動詞・副詞)+動詞+目的語・補語」ですので、副詞は動詞の前にあります。副詞を覚えると動詞を探すことができますので、白文に返り点を付ける問題、正しい書き下し文を選択肢から選ぶ問題などができるようになりますので、積極的に覚えるようにしましょう。

【平住専庵作橘守国画『唐土訓蒙圖彙』(享保四年刊)・山東京伝作画『鐘は上野哉』(天明年間刊)を参考に挿入画を作成】

スポンサーリンク